多くの方が「ギモン」に思っている身近な不思議を徹底調査。時間をかけて視聴者が「納得」できる結果を導き出します。

全力リサーチ「卵焼きに地域差~フライパンの謎に迫る!」

なぜ卵焼き器に地域差が?

- 備考

- 先週の放送では、卵焼きの味はともかく、フライパンの形にまで地域差があることがわかりました。

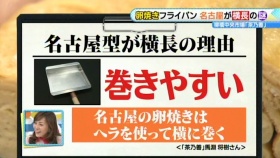

「関東型」は正方形、「関西型」は縦長、「名古屋型」は横長。

インターネットサイト「たまご博物館」館長・高木伸一さんにお話を伺いました。

【関東型】

江戸前ずしに起源がある卵焼き。

すし飯には、甘くて濃い味付けが合う。

砂糖が入っているため焦げ目がつくが、それを良しとされているので、たっぷりの卵を使って1/2の幅に一気に分厚く巻く。

そのため、正方形の方が扱いやすいのでは?

※正方形=板海苔と同じサイズのため、江戸前ずしに使いやすいという説も。

【関西型】

京料理のようにダシが重要視されているため、卵焼きにもたっぷりのダシを使う。

ゆるゆるとした食感が大切なので、関東型と違って1/3程度の幅で何度もひっくり返す。

そのため、縦長の方が巻きやすいのでは?

【名古屋型】

わからない。

《「茶乃善」へ続く…》

茶乃善

- 住所

- 名古屋市中村区名駅4-15-2 マルナカ食品センタービル本館内

- 営業時間

- マルナカ食品センターの定休日に準ずる

- 電話

- 052-586-2787

- 紹介商品・価格

- 小巻 303円

- 備考

- なぜ「名古屋型」というフライパンは横長なのか、製造元に聞いてもわからず…。

そんな中、インターネット上に「創業大正元年100年伝統がある老舗玉子巻き屋」という気になるワードを発見。

そのお店は、名古屋の柳橋中央市場にある「茶乃善」。

大将の馬淵将樹さんによると、「巻きやすいからじゃない?」との事。

東京と京都の卵焼き屋さんはバタンバタン畳みながら焼くのに対し、名古屋は両手にヘラを持って巻いていたのです。

そのため、ヘラが扱いやすい横長が使われているのでは?という見解でした。

そもそも名古屋の卵焼きは、冷めてから食べる前提で焼かれていました。

年輪状に巻くことによって層にダシを閉じ込め、噛んだ時にジュッとダシが出るよう計算されたものだそうです。

ちなみに「茶乃善」では、「関西型(縦長)」を横にして、横長として使っていました。

《「八百善本店」へ続く…》

八百善本店

- 住所

- 名古屋市中区松原2-5-5

- 営業時間

- 受付時間 午前8:00~午後5:00

- 電話

- 052-321-2805

- URL

- http://www.yaozen-honten.jp/

- 備考

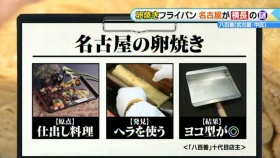

- なぜ名古屋の卵焼きは「巻く」のか?

そのカギを握っていたのは卵焼き屋さんではなく、仕出し屋さんだったのです。

創業300有余年の老舗仕出し屋「八百善本店」の十代目店主にお話を伺いました。

名古屋は昔から法事やお祝い事を、自宅でやることが多かったため、関東や関西に比べ仕出し屋さんの数が多かったそうです。

車が無かった時代、自宅へ届ける間にどうしても冷めてしまうので、冷めても美味しい卵焼きが必要でした。

熟慮を重ねた結果、薄く巻いてダシを閉じ込める=巻く、という方法に辿り着き、ヘラを使うことになったそうです。

ちなみに「八百善本店」では、「関東型(正方形)」でしたがヘラを使って巻いていました。

※掲載している情報は放送時のものです。